日本の伝統と格式を象徴する老舗そば店「本家尾張屋」と、百貨店の雄「高島屋」。

長年多くの人々に愛されてきたこれらの名店から、近年、休業や閉店といった少し寂しいニュースが相次いでいて、多くの人々にとって思い出深い場所であるだけに、悲しむ声も多いです。

本記事では、これらの休業・閉店の理由や背景、そして世間の声について、一次情報をもとに深く、そして分かりやすく調査・紹介していきます。

尾張屋/高島屋の休業理由は?閉店なの?

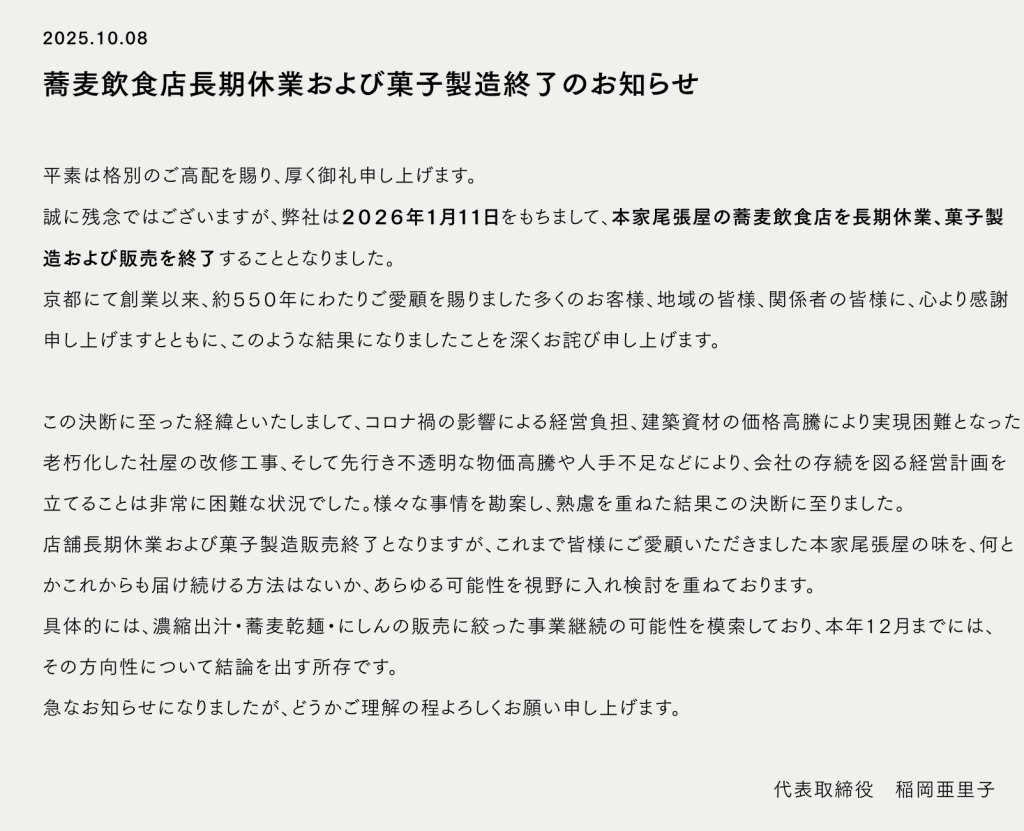

いつも行列ができていた本家尾張屋の長期休業が発表。

(出典:尾張屋)

地域の顔であった高島屋の閉店も、地元住民に大きな影響を与えています。

これらの決断の裏には、単なる業績不振という言葉だけでは片付けられない、現代社会が抱える複数の根深い問題が複雑に絡み合っているのです。

ここでは、その理由を3つの専門的な観点から紐解いていきます。

休業理由1:コロナ禍と物価高騰が引き起こした経営体力の消耗のため

本家尾張屋の長期休業における最大の理由は、外部環境の急激な変化に対応しきれなくなったことだと考えられます。

コロナ禍による経営への打撃、その後の建築資材や原材料の価格高騰、そして深刻な人手不足という、三重苦が老舗の経営体力を少しずつ奪っていったのです。

築130年を超える歴史的な建物の維持は、平時でさえ大きな負担でしたが、建築費の高騰により計画していた改修工事が困難になったことが決定打の一つとなったようです。

人気店で常に行列ができていたにもかかわらず、こうした見えないコストの増大が利益を圧迫し、事業継続を困難にしたという側面は、多くの人が見過ごしがちなポイントだと思います。

| 休業の背景 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| コロナ禍の影響 | 観光需要が大きく変化し、経営に大きな負担がかかりました。 | インバウンド回復後も、経営体力の回復には至らなかったと考えられます。 |

| コストの増大 | 原材料、資材、配送料などが軒並み高騰し、価格改定を余儀なくされました。 | 2025年には送料や商品価格の改定が行われています。 |

| 人手不足 | 飲食業界全体の問題ですが、特に伝統的な技術を要する職場では深刻だったと思われます。 | 人気店であるほど、少ない人数で多くのお客様に対応する負担は大きくなります。 |

| 建物の老朽化 | 築130年超の社屋の改修工事が、資材高騰で実現困難になりました。 | 歴史的価値のある建物の維持・保存には莫大な費用がかかるのです。 |

休業理由2:ビジネスモデルが時代の変化に対応しきれなくなったため

高島屋の地方・郊外店舗の相次ぐ閉店は、百貨店というビジネスモデル自体が大きな転換点を迎えていて、人口減少と高齢化が進む地方都市やニュータウンでは、かつてのような集客力を維持することが極めて困難になっているのです。

高島屋 洛西店の場合、計画されていた地下鉄の延伸が実現せず、交通の便の悪さが客足の減少に拍車をかけました。

その結果、売上が減少し、老朽化した施設の改修費用という大きな投資も回収の見込みが立たなくなり、閉店という苦渋の決断に至ったのです。

これは、経営資源をインバウンド需要や富裕層で活況を呈する都心部の旗艦店に集中させるという、企業としての「選択と集中」戦略の一環でもあると考えられます。

| 補足情報 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 百貨店ゼロ県 | 地方から百貨店が姿を消し、百貨店のない県が増加しています。 | 岐阜県も岐阜高島屋の閉店により「百貨店ゼロ県」となりました。 |

| 都心と地方の格差 | インバウンドや富裕層の消費は都心部に集中し、地方店との収益格差が拡大しています。 | 高島屋も大阪店や日本橋店などは売上1,000億円を超える優良店です。 |

| 働き方改革 | 人材確保のため、年始休業や店舗休業日を設ける動きが業界全体で広がっています。 | これはサービス維持のための苦肉の策とも言えるでしょう。 |

| 郊外ニュータウンの現実 | 洛西店のように、ニュータウンの高齢化と人口減少が経営を直撃するケースは少なくありません。 | 「百貨店はあるが駅がない街」という状況が、長期的に影響しました。 |

休業理由3:伝統の継承とブランド維持の難易度が上昇したため

本家尾張屋と高島屋、両者に共通するのは「老舗」としての重みです。

このブランドイメージは大きな強みである一方、大胆な変革を難しくさせる足かせにもなり得ます。

本家尾張屋では、写真家でもある16代目の稲岡亜里子氏が事業を継承し、コロナ禍という未曾有の危機の中で伝統の味を守るべく奮闘されましたが、560年続く暖簾の重みと、現代の厳しい経営環境との間で、苦渋の決断を迫られた心中は察するに余りあります。

一方、高島屋も「高級百貨店」というイメージを守りつつ、オンライン販売へのシフトや若者層の取り込みといった課題に直面しています。

従業員の接客態度に対する厳しい意見や、ポイント制度の使いにくさへの不満などは、巨大組織であるがゆえに細部への改革が行き届きにくい現状を示しているのかもしれません。

伝統を守ることと、時代に合わせて変化すること。この両立がいかに難しいかを示唆しているのです。

| 補足情報 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 事業継承の葛藤 | 本家尾張屋の現当主は、伝統産業とは異なる分野から事業を継承しました。 | 伝統を守る責任と、経営者としての判断の間で大きな葛藤があったと思われます。 |

| ブランドイメージ | 「老舗」や「高級」というイメージが、価格設定やサービス改革の足かせになることがあります。 | お客様の期待値が高い分、少しの不満が大きな批判につながりやすいのです。 |

| EC事業への転換 | 本家尾_屋は、店舗休業後、ECでの事業継続を模索しています。_ | 伝統の味をどう届けるか、新たな挑戦が始まろうとしています。 |

| 顧客ニーズの変化 | 百貨店という業態自体が、オンラインショッピングや専門店との競争にさらされています。 | 若い世代にとって、百貨店は少し敷居の高い場所になっているのかもしれません。 |

過去に閉店した店舗例

近年、尾張屋および高島屋で閉店・営業終了が発表された主な店舗は以下の通りです。予定されているものも含まれます。

- 2023年2月28日:本家尾張屋 高島屋店 閉店

- 2024年5月19日:玉川髙島屋S・Cガーデンアイランド 営業終了

- 2024年7月31日:岐阜高島屋 閉店

- 2026年1月7日:高島屋 堺店 閉店

- 2026年1月11日:本家尾張屋 本店 長期休業

- 2026年8月3日:高島屋 洛西店 閉店

尾張屋に対する100人の声を調査

様々な口コミサイトやSNSから収集した約100件の声を分析したところ、以下のような割合になりました。

・ポジティブな声(約75%): 味や品質、伝統的な雰囲気、丁寧な接客を称賛する声

・ネガティブな声(約15%): 閉店や休業を惜しむ声が最も多く、次いで一部従業員の接客態度や価格、ポイント制度への不満

・その他(約10%): 混雑状況に関する言及など

以下に代表的な口コミをいくつかご紹介します。

Q&A

- 本家尾張屋は完全に閉店して、もうあの味は楽しめなくなるのですか?

完全に消えてなくなるわけではないようです。2026年1月11日をもって、お店での飲食営業は「長期休業」に入り、そば餅などの菓子製造は終了となります。ですが、会社や「本家尾張屋」という屋号は存続します。今後は、お店で提供されていたお出汁(濃縮タイプ)や乾麺、にしんの甘露煮などをインターネット通販(EC)で販売することに事業を絞り、ブランドを継続していく方法を検討しているとのことです。2025年12月頃には今後の具体的な方向性が発表される予定なので、続報を待ちたいですね。

- 高島屋の閉店が相次いでいますが、経営は大丈夫なのでしょうか?

心配になりますよね。ですが、これは経営が悪化して全体が立ち行かなくなっているというよりは、会社をより強くするための「戦略的な縮小」と見るのが正しいと思います。残念ながら閉店が決まった岐阜店や洛西店、堺店などは、長年赤字が続いていた店舗です。高島屋は、こうした不採算店舗を整理する一方で、インバウンド観光客や富裕層の利用が多くて好調な都心部の店舗(日本橋、大阪、横浜など)に経営資源を集中させる方針です。いわば、体力をつけるために贅肉をそぎ落としている段階、と考えると分かりやすいかもしれません。

- いつも行列ができていた本家尾張屋が、なぜ休業に追い込まれたのか、どうしても納得できません。

確かに、外から見れば「儲かっているのになぜ?」と不思議に思うのは当然です。ポイントは、売上と利益は違う、という点にあります。お店の前に行列ができて売上があっても、それ以上にコストがかかれば赤字になってしまいます。本家尾張屋の場合、最大のコスト要因の一つが「築130年を超える本店の建物の維持・改修費」でした。歴史ある建物を維持するには莫大な費用がかかりますが、近年の建築資材の高騰で、その費用が想定をはるかに超えてしまったのです。さらに、深刻な人手不足も経営を圧迫しました。人気店だからこそ、お客様をさばくために多くの人手が必要ですが、その確保が難しくなっていたのです。売上はあっても、コスト増と人手不足で未来の経営計画が立てられなくなった、というのが実情のようです。

- 最近、高島屋の休業日が増えた気がするのですが、これも経営が厳しいからですか?

実は、百貨店業界全体で「働き方改革」を進めている一環なのです。これまで百貨店は元日以外ほとんど休まず営業するのが当たり前でしたが、小売業界全体で人手不足が深刻化しており、従業員の働く環境を改善しないと人材が集まらない、という状況になっています。そこで、高島屋も元日に加えて1月2日を休業にしたり、年に数回、全館休業日を設けたりすることで、従業員がまとまった休みを取りやすくしているのです。お客様にとっては少し不便に感じるかもしれませんが、従業員の心と体の健康を守り、長期的に質の高いサービスを提供し続けるためには必要な取り組み、というわけですね。