地域住民の憩いの場として、また家族連れのレジャー施設として長年愛されてきた「まねきの湯」。

その温浴施設が、東京、郡山、そして箕郷と、相次いで閉店を発表。

なぜ、あれほど賑わっていた「まねきの湯」は姿を消していくのでしょうか。

本記事では、公式発表された情報に加え、利用者たちの声や施設の状況を丹念に調査し、その閉店理由の真相に迫ります。また、気になる跡地の今後や、過去の店舗についても詳しく紹介していきます。

まねきの湯の閉店なぜ?箕郷・郡山の跡地やその後?

「まねきの湯」の閉店のニュースは、多くの常連客にとって青天の霹靂でした。

特に郡山店では、閉店を知った利用者から「残念極まりない」「どうするの、これから?」といった声が支配人に直接寄せられるほど、生活の一部として深く根付いていたことがうかがえます。

ここでは、公式に発表されている理由だけでなく、長年利用されてきた施設の状況や利用者の声から、考えられる複数の要因を専門的な視点も交えて深掘りしていきます。

閉店理由1:人件費や物価、光熱費、管理費の高騰のため

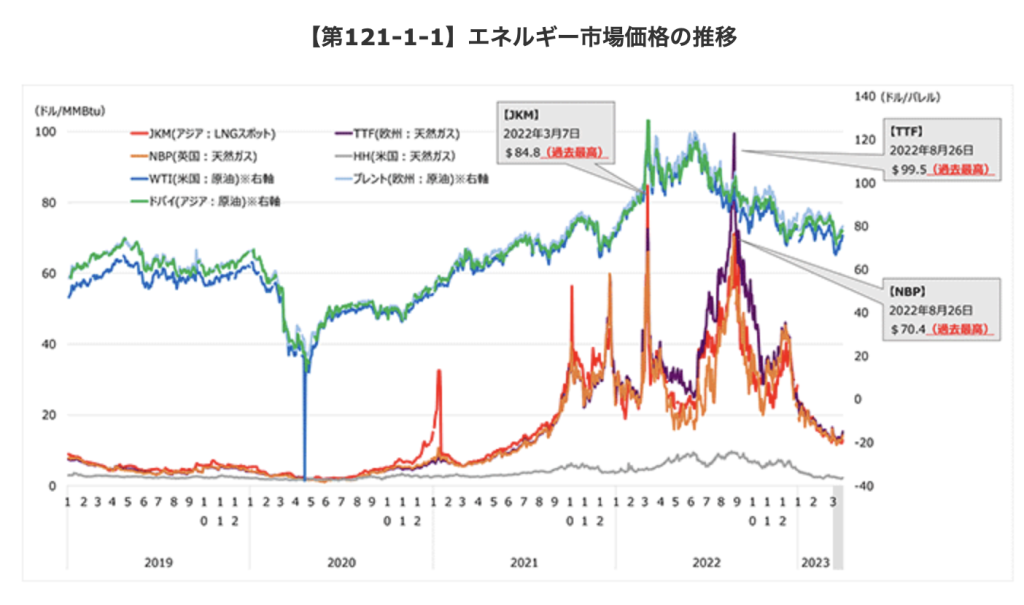

(出典:資源エネルギー庁)

「まねきの湯」閉店の最も直接的な理由は、運営コストの急激な上昇で、上記の資源エネルギー庁のデータのように事業者の負担は増えていく一方でした。

運営会社であるコシダカホールディングスは、閉店の背景として「事業計画の見直し」を挙げてて、コロナ禍が落ち着き売上自体は回復傾向にあったものの、それを上回る勢いで燃料費や光熱費が高騰し、利益率が大幅に低下してしまったことが大きな要因と考えられます。

温浴施設は、大量のお湯を24時間近く沸かし続け、広大な館内の空調を維持するために、膨大なエネルギーを消費します。

近年の世界情勢を背景としたエネルギー価格の上昇は、施設の運営コストを直撃しました。

東京健康ランドまねきの湯の閉店に際しても、利用者の間で「閉店の理由は燃料費の高騰だって」という会話が交わされており、コスト増が経営を圧迫していたことは周知の事実だったようです。

カラオケ事業を主力とするコシダカホールディングスにとって、温浴事業はグループ内の一事業です。

企業経営の観点から、利益率が低下した事業に見切りをつけ、より収益性の高い主力事業に経営資源を集中させるという判断、いわゆる「選択と集中」がなされた結果、温浴事業からの全面撤退という結論に至ったと思われます。

これは「まねきの湯」だけの問題ではなく、多くの同業他社も直面している厳しい現実なのですね。

| 閉店した原因例 | 内容 | 豆知識 |

|---|---|---|

| エネルギー高騰の影響 | 温浴施設は大量のお湯を沸かすため、ガスや電気代の上昇が経営に直接響きやすい業種です。 | 近年の世界情勢により、燃料価格は数年前と比較して数倍に跳ね上がることもありました。 |

| 事業計画の見直し | 運営会社のコシダカHDはカラオケ事業が主力です。温浴事業からの撤退は、経営資源を集中させる戦略の一環と考えられます。 | 企業が将来の成長のために、利益率の低い事業を整理し、得意分野に注力することは「選択と集中」と呼ばれます。 |

| 閉店の時系列 | 2023年9月に東京店、2025年9月に郡山店、同年11月に箕郷店が閉館。 | 短期間に全店舗が閉店しており、これは個別の店舗の問題ではなく、会社全体としての方針転換があったことを示しています。 |

| 利益率の低下 | 売上があっても、それを上回る経費の増加があれば利益は減少します。 | 例えば、100円の売上で経費が80円なら利益は20円ですが、経費が95円に上がると利益はたったの5円に激減してしまうのです。 |

閉店理由2:ファミリー層重視戦略が客層の二極化を招いたため

「まねきの湯」の大きな特徴の一つに、「小学生以下無料」という大胆な価格戦略がありました。

これは、カラオケという異業種から参入したコシダカホールディングスならではのユニークな施策であり、特に週末には多くの家族連れを呼び込むことに成功しましたが、このファミリー層を最優先する戦略が、結果的に他の客層の満足度を下げ、客層の二極化を招いてしまったようです。

利用者の口コミを詳しく見ていくと、「休日の昼間は子どもが走り回り、騒ぎ、とてもゆっくりできません」、「若者達が騒がしくて外気浴が残念だった」といった声も。

親が注意しないケースも多かったようで、静かに温泉やサウナを楽しみたい大人にとっては、安らぎの場とは言い難い状況が生まれていたようです。

近年のサウナブームによって、静寂な環境でサウナと水風呂、休憩を繰り返す「ととのい」を重視する利用者が急増していて、こうした人々にとって、子供たちの歓声が響き渡る環境は、体験の質を著しく損なうものだったと考えられます。

さらに、ビジネスモデルの観点からも課題があったと思われます。

小学生以下を無料にすると、館内がどれだけ賑わっても、客一人当たりの平均単価(客単価)は上がりにくくなります。

もちろん、保護者の飲食やリラクゼーション利用による収益は見込めますが、純粋に入浴だけを楽しむ家族の場合、施設の収益への貢献度は限定的です。

集客には成功したものの、それが十分な利益に結びつかなかった構造的な問題があったため、経営の継続が困難になった、という専門的な見方ができるのです。

| 項目 | ファミリー層戦略のメリット | ファミリー層戦略のデメリット |

|---|---|---|

| 集客力 | 「小学生以下無料」は強力な集客装置で、土日には多くの家族連れで賑わいました。 | 施設が騒がしくなりがちで、静かに過ごしたい客層が離れる一因になったと思われます。 |

| 客単価 | 保護者の入館料や、食事処、ゲームコーナーでの売上は見込めます。 | 子供が無料のため、利用者数に対して全体の客単価は低くなる傾向にあったと考えられます。 |

| 顧客満足度 | 子供連れの家族からは「子供はとても楽しく過ごしてた」と高い評価を得ていました。 | 一方で、「民度の低い客が多い」など、マナーの問題が他の利用者の満足度を低下させたとの指摘もあります。 |

| 施設の雰囲気 | 活気があり、地域の人々が集うコミュニティの場としての側面も持っていました。 | 伝統的な「健康ランド」の落ち着いた雰囲気を求める層や、サウナに集中したい層には合わなかったかもしれません。 |

閉店理由3:施設の老朽化と現代の温浴ニーズとの乖離のため

東京健康ランドまねきの湯は37年という長い歴史を持つ施設であり、その建物や設備には随所に老朽化が見られました。

運営会社がコシダカホールディングスに変わった後、リラクゼーションスペースなどを中心に改装が行われ、「身近なリゾート」をコンセプトにした空間づくりが試みられましたが、その改修は部分的であり、浴室などの根本的な刷新には至らなかったようです。

現場では水漏れなどの問題も抱えていたとされていて、施設の老朽化は、特に近年のサウナブームによって目が肥えた利用者にとって、物足りなさを感じさせる要因となった可能性があります。

例えば、サウナ室について「パワーが足りない」、水風呂は「サウナとのバランスが少しもったいない」、外気浴スペースは「椅子がもう少し増えれば神」といった、より質の高い体験を求める声が上がっていました。

もちろん、「昭和感満載」「すべてが懐かしい感じのスーパー銭湯で最高!」といった、昔ながらのレトロな雰囲気を愛する根強いファンも多く存在しましたが、トレンドに敏感な若者層や本格的なサウナ愛好家といった新しい顧客層を継続的に惹きつけるには、セルフロウリュの導入や水風呂の水温管理、インフィニティチェアの設置といった、現代のニーズに応えるための大規模な設備投資が不可欠だったと思われます。

施設の老朽化対策と、現代の多様なニーズに応えるための大規模リニューアルには、莫大なコストがかかります。

前述の光熱費高騰という強い逆風が吹く中で、その重い投資判断をすることができず、結果として閉店という選択に至ったため、と分析することができるのです。

| 項目 | 利用者の声(老朽化・設備) | 現代の温浴施設のトレンド |

|---|---|---|

| サウナ | 「パワーが足りない」、「照明がもう少し暗いと嬉しい」といった、より高いレベルを求める声がありました。 | 高温高湿のセッティング、自分で蒸気を発生させるセルフロウリュ、瞑想できるような暗めの照明などが人気です。 |

| 水風呂 | 「人魚のモニュメントが昭和感満載」という愛すべき特徴もありましたが、水質や深さへのこだわりは現代のトレンドです。 | 天然の地下水をかけ流しにしたり、水温を15℃以下の「シングル」に設定したりする施設が評価されています。 |

| 休憩スペース | 外気浴用のイスの不足が指摘されていました。一方で、漫画コーナーが充実したリラックスルームは好評でした。 | 「ととのいスペース」の充実は必須で、深くリクライニングできるインフィニティチェアの設置などが人気を集めています。 |

| 全体的な雰囲気 | 「昭和な健康ランド」、「古臭い感じ」と、そのレトロな雰囲気は評価が分かれるポイントでした。 | おしゃれなデザイナーズ銭湯や、リゾートホテルのような高級感のあるスパなど、コンセプトが明確な施設が増えています。 |

箕郷・郡山店などの跡地やその後は?過去に閉店した店舗について

多くのファンが最も気にかけているのが、閉店した店舗の跡地がどうなるのか、という点でしょう。

郡山店の閉店間際には、利用者が店員に10月以降の予定を尋ねたものの、「確定ではない」との返答だったようです。

地域に深く根差し、多くの人々の生活の一部となっていた施設だけに、住民からは温浴施設としての存続を望む声が多く上がっていると考えられます。

ただ、運営会社であるコシダカホールディングスが温浴事業そのものから撤退する方針であることを踏まえると、別の企業が事業を引き継がない限り、同形態での再開は非常に難しい状況だと言わざるを得ません。

今後の動向については、引き続き自治体や地元メディアからの発表を待つことになります。

これまでに閉店が確認されている「まねきの湯」系列の店舗は以下の通りです。

2023年9月3日:東京健康ランド まねきの湯 閉店

2025年9月30日:郡山湯処 まねきの湯 閉店

2025年11月30日:箕郷温泉 まねきの湯 閉店

Q&A

- 「まねきの湯」とカラオケの「まねきねこ」は関係があるのですか?

非常に深い関係があります。「まねきの湯」は、全国的に有名なカラオケチェーン「まねきねこ」を運営する株式会社コシダカホールディングスのグループ企業が運営していました。その関係から、東京健康ランドまねきの湯の館内には「カラオケまねきねこ」が併設されているなど、ユニークな特徴を持っていました。カラオケ事業で培ったノウハウを活かし、「小学生以下無料」といった大胆なサービスを展開していたのも、この背景があったからなのです。

- 口コミで「マナーの悪い客」というのを時々見かけますが、具体的にはどのようなことですか?

利用者の口コミを詳しく分析すると、いくつかの具体的なパターンが見えてきます。最も多く指摘されていたのが、ファミリー層を歓迎する戦略の裏返しとして、お子さんが館内を走り回ったり大声で騒いだりしても、保護者の方が注意をしないケースです。また、サウナ室で大声でおしゃべりをしたり、タオルで場所取りをしたりする常連客と思われるグループの振る舞いに対する不満の声も複数見られました。さらに、水風呂の水の吹き出し口で顔を洗う人がいるといった、衛生面でのマナー違反を嘆く報告もありました。こうした状況に対して施設側からの注意喚起が見られない、と感じる利用者もおり、一部の客層の問題が、静かに過ごしたい他の利用者の満足度を下げていた実情があったようです。

- 「ロウリュ」サービスはどの店舗でもやっていたのですか?また、どんな特徴がありましたか?

全店舗ではありませんでしたが、特に「郡山湯処まねきの湯」では「ロウリュ」が看板サービスとなっていました。当時の支配人が「ロウリュがないと、うちの店はやっていけないくらいになった」と語るほど、集客の大きな柱だったのです。このサービスは、支配人が新しいもの好きで、福島県内ではまだ珍しかった時期に挑戦的に導入したのが始まりでした。利用者の感想を見ると、熱波師の方が力強くタオルで熱波を送ってくれる「アウフグース」が大変好評で、これを目当てに遠方から訪れる熱心なファンも多かったことがうかがえます。郡山店にとってロウリュは、単なるサウナのイベントではなく、施設のアイデンティティそのものであり、多くの人々に愛される理由の一つだったと言えるでしょう。