山梨県と長野県で長年親しまれてきたクリーニングの「オスカー」が、2025年11月16日をもって全店閉店することを発表。

(出典:オスカー)

ピンクのペンギンマークでお馴染みだったオスカーは、なぜ突然の閉店に至ったのでしょうか。

本記事では、その背景にある理由や利用者の評判、クリーニング業界が抱える課題について、詳しく調査・紹介していきます。

オスカー(クリーニング)の閉店なぜ?理由や評判は?

突然の全店閉店という知らせは、多くの利用者を驚かせました。公式には明確な理由が語られていませんが、報道や業界の状況から、いくつかの複合的な要因が考えられます。

ここでは、閉店に至ったと考えられる3つの大きな理由を深掘りしていきます。

閉店理由1:後継者不足のため

オスカー閉店の最も直接的な引き金となったと考えられるのが、経営トップの不在による後継者問題です。

1963年の設立以来、地域に根差したサービスを提供してきたオスカーですが、その歴史を支えてきた経営のバトンが、突然途切れてしまった可能性が極めて高いのです。

1984年から40年近くにわたり会社を率いてきた2代目社長の加藤英雄氏が、閉店発表のわずか13日前である2025年10月22日に亡くなられたとのことで、会社の顔であり、経営の全てを把握していたであろう中心人物の急逝は、会社にとって計り知れない打撃だったと思われます。

事実、会社側は閉店理由についてメディアの取材に対し「答えられる人がいないため回答できない」と話しており、経営の最終判断を下せる人物が不在であるという、厳しい社内状況がうかがえます。

このような後継者問題は、決してオスカーだけの話ではありません。

クリーニング業界全体が直面する深刻な課題なので、厚生労働省の調査によれば、クリーニング業の経営者の約4割が70歳以上という高齢化が進む一方で、後継者が決まっている事業者はわずか2割程度にとどまるといいます。

専門的な技術やノウハウの継承が難しく、また重労働のイメージもあってか、子どもが別の道を選んだり、従業員の中から後継者を見つけたりすることが困難なケースが多いのです。

黒字経営で順調に見えるお店でさえ、後継者が見つからずに廃業を選択せざるを得ない状況が増えています。

過去にはオスカー自身が後継者難で店を畳んだ同業者を引き受けたこともあったようで、地域での共存を図り、業界を支えてきた側面もあったのかもしれません。

しかし皮肉なことに、今回は自社がその「後継者不足」という大きな壁に直面し、60年以上の歴史に幕を下ろすという苦渋の決断に至った、と考えるのが自然な流れではないでしょうか。

| 閉店の背景 | 内容 | 豆知識 |

|---|---|---|

| 社長の逝去 | 2025年10月22日に加藤英雄社長が死去しました。 | 加藤社長は1984年から長きにわたり経営を担っていました。 |

| 公式発表 | 11月4日にHPで閉店を発表しました。 | 社長の逝去からわずか13日後の発表だったのです。 |

| 業界の現状 | 経営者の高齢化が深刻で、後継者不足は業界全体の課題です。 | 黒字経営でも後継者がいないために廃業するケースが増えています。 |

| 事業承継の難しさ | M&Aによる第三者承継も選択肢ですが、今回は急な事態で間に合わなかった可能性があります。 | M&Aには買い手探しや交渉など、時間がかかるのが一般的です。 |

閉店理由2:人件費や光熱費の高騰のため

後継者問題という内部要因と並行して、クリーニング業界全体を容赦なく苦しめているのが、運営コストの急激な上昇という外部からの圧力です。

長年、手頃な価格で地域住民の生活を支えてきたオスカーにとっても、このコスト高の波は非常に厳しい経営環境をもたらしていたと考えられます。

クリーニング店の運営には、私たちが想像する以上に様々なコストがかかります。

ドライクリーニングに不可欠な有機溶剤や業務用の特殊な洗剤、そして仕上がった衣類を掛けるハンガーや包装用のビニールといった消耗品は、その代表格ですし、大型の洗濯機や乾燥機、衣類を美しく仕上げるプレス機などを一日中稼働させるための電気代やガス代、お湯を沸かすボイラー用の燃油費も、経営の大きな部分を占めています。

近年の世界的なインフレやエネルギー価格の上昇、円安といった経済情勢は、これらの原材料費や光熱費を軒並み押し上げています。

さらに、どの業界でも課題となっている慢性的な人手不足は、従業員を確保するための人件費の上昇にもつながっています。

帝国データバンクが行った調査によると、実にクリーニング店の半数以上が2024年度に「減益」または「赤字」となっており、その最大の原因が、こうしたコスト増にあると指摘されているのです。

山梨県と長野県に合わせて130店舗もの広大なネットワークを維持していたオスカーは、特に大きな影響を受けていたのではないでしょうか。

各店舗の家賃や人件費はもちろんのこと、店舗と工場を結ぶ多数のルートカーを走らせるための燃料費だけでも、相当な負担増になっていたと想像できます。

このようなコスト増に対し、多くのクリーニング店はサービスの価格を上げることで対応しようとしますが、それも簡単なことではありません。

「値上げをしたら、節約志向のお客様が離れてしまうのではないか」という強い懸念があるからです。

特に、ワイシャツ1枚の価格が心理的な壁となり、十分な価格転嫁ができずに、売上は上がっても利益は減ってしまう「増収減益」という苦しい状況に陥るケースが少なくないのです。

長年「安い価格帯で主婦に働く人に優しかった」と評価されてきたオスカーだからこそ、このジレンマはより深刻だったのかもしれません。

| 項目 | 内容 | 豆知識 |

|---|---|---|

| コストの内訳 | 溶剤・洗剤、光熱費、人件費、配送費などが主なコストです。 | 特にボイラー用の燃油価格高騰は大きな打撃だったと思われます。 |

| 価格転嫁の難しさ | 値上げによる客離れを懸念し、コスト増を価格に反映しにくい状況です。 | ワイシャツ1枚200円が値上げの心理的な壁になっているという声もあります。 |

| 業界の利益構造 | クリーニング業界は「低利益・大量作業」のビジネスモデルが多く、コスト増の影響を受けやすいのです。 | 利益率改善のために、POSレジ導入などのデジタル化を進める企業もあります。 |

| オスカーの場合 | 130店舗の運営には、店舗家賃や人件費、配送コストなど莫大な経費がかかっていたと考えられます。 | スーパー併設型店舗は集客に有利ですが、家賃交渉力も重要になります。 |

閉店理由3:クリーニング需要そのものの構造的変化のため

長期的な視点で見ると、私たちのライフスタイルの変化がクリーニング業界の需要そのものを減少させているという、より根深く、構造的な問題が存在します。

最も大きな変化は、働き方の多様化で、コロナ禍を経てテレワークが急速に普及したことで、毎日スーツを着て出勤するというスタイルが当たり前ではなくなりました。

また、国が推奨するクールビズやウォームビズの定着により、職場での服装は年々カジュアル化が進んでいます。

こうした社会の変化は、クリーニング店の主要な売上源であったスーツやワイシャツの需要を直接的に減少させているのです。

次に、今や、家庭の洗濯機で気軽に丸洗いできるウォッシャブルスーツや、アイロンがけがほとんど不要な形態安定シャツは珍しくありませんし、家庭用洗濯機そのものの性能も飛躍的に向上し、かつてはクリーニングに出すのが常識だったデリケートな素材の衣類も、自宅で手軽にケアできるようになりました。

これも、人々がクリーニング店から足が遠のく一因となっています。

加えて、ファストファッションの台頭も無視できない要因で、手頃な価格の衣類が市場に溢れるようになったことで、「汚れたり傷んだりしたらクリーニングに出して長く着る」という価値観から、「新しいものに買い替える」という消費行動へとシフトする人が増えました。

これもまた、クリーニング離れを加速させる一因と考えられます。

帝国データバンクの調査でも、クリーニング店の倒産や廃業が過去最多ペースで進んでいる背景には、こうした「カジュアル化」「資材高」「節約志向」の三重苦が複合的に絡み合っていると分析されています。

オスカーは、靴やバッグ、寝具といった特殊クリーニングも手掛けることで、時代の変化に対応しようとしていましたが、やはり事業の根幹を成していたのは、ワイシャツやスーツといった日常的な衣類だったはずです。

時代の大きなうねりの中で、その太い幹が少しずつ細くなっていたことが、今回の閉店という決断の遠因になったのではないでしょうか。

| 補足情報 | 内容 | 豆知識 |

|---|---|---|

| 働き方の変化 | テレワークの普及や服装のカジュアル化でスーツの着用機会が減りました。 | これは「スーツ離れ」とも呼ばれ、アパレル業界にも影響を与えています。 |

| 衣類の高機能化 | 家庭で洗えるウォッシャブルスーツや形態安定シャツが一般的になりました。 | 洗剤や柔軟剤の進化も、ホームクリーニングの質を向上させています。 |

| 競合の多様化 | 手軽で安価なコインランドリーの普及も、クリーニング店の競合となっています。 | 最近では布団専用の大型コインランドリーも増えており、寝具クリーニングの需要を奪っています。 |

| 消費者の意識変化 | ファストファッションの普及で、衣類を「使い捨て」と考える人も増えたかもしれません。 | 一方で、SDGsの観点から良いものを長く着るという価値観も見直され始めています。 |

オスカーの評判は?利用者の声を徹底調査

60年近くにわたり地域で営業を続けてきたオスカーは、多くの山梨県民、長野県民にとって暮らしの一部ともいえる身近な存在でした。

突然の閉店を惜しむ声がインターネット上にも相次いでいますが、実際のところ、利用者からはどのような評判が寄せられていたのでしょうか。

ざっくり以下のような割合でした。

閉店を惜しむ声 (約50%)

品質や接客への高評価 (約30%)

業界への理解や同情の声 (約15%)

その他 (約5%)

代表的な声を紹介します。

Q&A

ここでは、クリーニングのオスカー閉店に関して、多くの人が疑問に思うことや、さらに一歩踏み込んだ質問について、Q&A形式でお答えします。

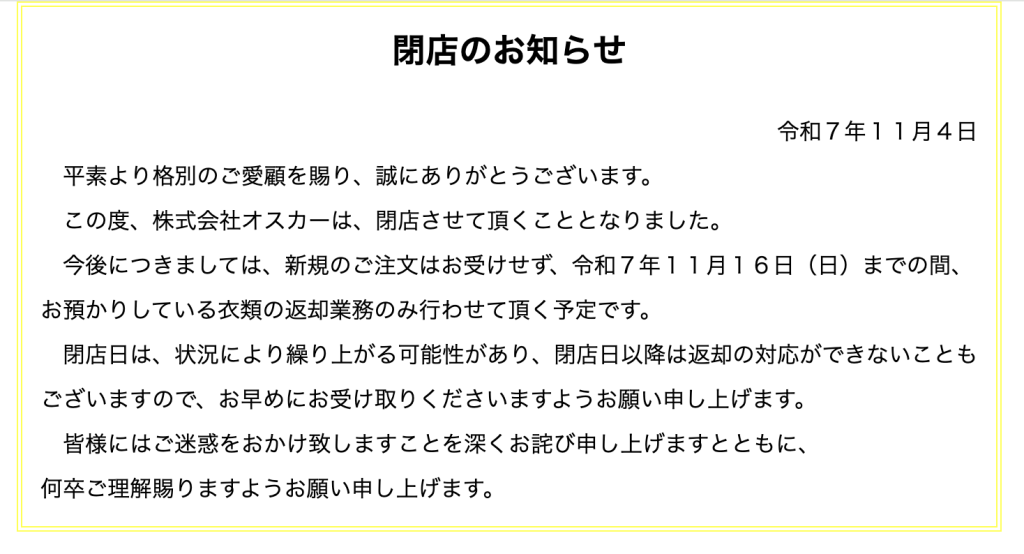

- 預けた服はちゃんと返してもらえますか?

基本的には返してもらえます。オスカーは2025年11月4日(火)をもって新規のクリーニング受付を停止し、最終営業予定日の11月16日(日)までは、すでにお預かりしている衣類の返却業務のみを行うと発表しています。ただし、会社側は「閉店日は状況により繰り上がる可能性があり、閉店日以降は返却の対応ができないこともございます」とも注意を促しています。万が一の事態を避けるためにも、もし預けている衣類がある方は、一日でも早く最寄りの店舗へ受け取りに行くことを強くお勧めします。

- なぜ閉店理由をはっきり言わないのですか?

会社側は公式に「答えられる人がいないため回答できない」としています。これは、何かを意図的に隠しているというよりは、経営の中心であり最終的な意思決定者であった社長が急逝されたことで、会社の今後の方針を決定し、それを公式見解として説明できる責任者が事実上不在という、極めて困難な状況にあるためと考えられます。突然のトップの不幸で社内が混乱しており、現場の従業員の方々も、お客様への返却業務に懸命に対応されている最中だと思われます。今は憶測で様々なことを言うのを避け、静かに見守ることが大切なのかもしれません。

- 山梨県と長野県で130店舗もあったのに、なぜ一斉に閉店するのですか?どこか一部の店舗だけでも残すことはできなかったのでしょうか?

これは、オスカーが採用していたビジネスモデルに大きく関係していると考えられます。オスカーのような大規模チェーン店は、各店舗でクリーニング作業を行うのではなく、エリア内の店舗で預かった大量の衣類を「集中工場」と呼ばれる大規模な工場に集め、そこで一括して洗浄・仕上げを行い、再び各店舗に配送するという「集中工場方式」を採用しているのが一般的です。この方式は、スケールメリットを活かして効率化を図り、コストを抑えられるという大きな利点があります。しかしその反面、心臓部である集中工場が何らかの理由で稼働を停止してしまうと、それに繋がる全ての店舗が機能を失ってしまうという構造的な弱点を抱えているのです。今回のケースでは、社長の逝去によって会社全体としての事業継続が困難と判断された結果、この心臓部である工場を止めざるを得なくなり、結果として全130店舗が一斉に閉店するという道を選ばざるを得なかった、というのが実情に近いのではないでしょうか。

- オスカーがなくなって、他のクリーニング店は大丈夫なのでしょうか?

短期的に見れば、オスカーの閉店は、他のクリーニング店にとってビジネスチャンスになるかもしれません。オスカーを利用していた多くのお客様が、代わりとなる新しいお店を探すことになるからです。実際に、山梨県内には「クリーニング志村」さんや「ホワイト急便」さん、「クリーニングスワン」さんなど、地域に根差して頑張っているクリーニング店が複数あります。しかし、長期的な視点で見ると、決して楽観はできません。なぜなら、オスカーが直面した後継者不足やコスト高、そしてクリーニング需要そのものの減少といった根深い課題は、業界全体に共通する問題だからです。今回の出来事は、私たち消費者にとっても、地域のサービスをどう支えていくかを考える一つのきっかけになるかもしれません。例えば、行きつけのクリーニング店を応援する意味で、少し高価なオプションメニュー(汗抜きダブルクリーニングや撥水加工など)を試してみるなど、私たち消費者の側から業界を支えていくという意識も、これからは大切になってくるのかもしれませんね。